Cygames Research研究日誌 #10 ~サイゲームスがお送りする大学院講義「DX特論」~

サイマガ読者のみなさま、こんにちは。Cygames Research所長の倉林 修一です。Cygames Researchとは、最高のコンテンツを生み出すためにサイゲームスが設立した基礎技術研究所で、この連載記事では、当研究所での研究成果や活動をご紹介しています。前回の連載第9回では、ラムダコンテナという1つの基礎理論をベースに、サーバサイドでのUnityゲームエンジンの活用や、ゲームのパラメーター調整、デバッグの自動化などのさまざまな応用を切り開いていくという、研究戦略のお話をしました。異世界転生時のスキルのように、技術には「抽象度」という上下関係があり、より汎用性が高い基礎技術を、さまざまな応用に展開しながらR&D投資することが有効ということを実感していただけたでしょうか。

さて、今月から新しい年度が始まりましたね。今月のサイマガは、4月からサイゲームスが東京理科大学にて担当している、大学院の選択必修講義「DX特論」のお話をしたいと思います。この講義は、単に私だけが講師を務める講義ではなく、当社のCTO(Chief Technology Officer, 最高技術責任者)や現役のゲーム開発者5名が講師として参加し、ゲーム開発現場をケーススタディとして、最先端のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を紹介していくというものです。2020年の春学期から開始した講義で、今年で2年目となります。ゲーム企業が大学で講義をすることの意義や特徴、そして、オンライン講義でインタラクションを活発化するための工夫についてご紹介いたします。

なぜサイゲームスがDXの講義をするのか?

当社が大学の講義を担当すると聞いて、「大学院の講義は、もっと硬い企業がするんじゃないの? なんでゲーム企業が講義を担当しているの?」という印象をお持ちになった方もいらっしゃることでしょう。確かに、大学の講義を担当する企業というと、大手電機メーカーや旧国営企業の研究所の方々が一般的だった時代もありました。しかし今は、デジタル化とグローバル化の時代です。当社がDXの講義を担当する理由は、端的にはゲームをグローバルに提供し続けるノウハウが日本のDXを牽引するために重要だから、だと私は考えています。我が国のゲーム産業は、ICT(Information and Communications Technology, 情報通信技術)分野で数少ない「日本から世界に挑戦できる」産業の1つであり、グローバルな市場を確立している分野です。日本のゲーム企業は、世界中のみなさまにゲームをプレイしていただく中で、世界に通用するコンテンツ開発や、世界最高レベルのサービス運用を経験してきました。このようなゲーム業界こそが、我が国において最先端の情報通信技術を活用したDXを実践し、普及させていく環境として最適であるため、「DX特論」という講義を担当させていただくことになったのです。それに、サイマガ読者のみなさまならばすでにご存知の通り、ゲームを作るという作業は決して気軽なものではなく、高度な知識と技術が要求される仕事です。このゲーム開発という環境の中で培ったDXの力を、若い学生のみなさまにお伝えしていくことは、大変意義深い活動と考えています。

どのように講義を作るのか

サイマガでは時折、大学での活動をご紹介してきましたが、「講義の作り方」という視点でお話ししたことはありませんでしたね。せっかくの機会ですので、Cygames Research流の講義の作り方をご紹介しましょう。サイゲームスのビジョンは「最高のコンテンツを作る」ことであり、当然ながら講義を作るときも最高を目指します。最高の講義とは何か、を定義するのは一筋縄ではありませんが、「30年後も通用する考え方を学べる講義」こそが最高の講義だと私は思っています。すぐに役に立つ知識はすぐに陳腐化してしまうので、若い人たちが、10年後、20年後、30年後にも役に立つ「考え方」を身につけ、自らの力で実践できるようになることこそが肝要です。スマートフォンと常時接続のモバイルネットワークが普及した現代では、「今すぐ役立つ知識」はスマホで検索すれば、いつでもどこでもいくらでも入手できてしまいます。大学院の講義の役割は、検索キーワードそのものを考える力や、検索結果を理解して活用する力の涵養(かんよう)にこそあるのです。このように、講義のビジョンを定義することが講義作りの第一歩です。ビジョンさえ決めることができれば、あとは、図1に示すように、講義スライドをガッと作り込むだけです。

実を言うと、私個人はもう少し極端な価値観も持っていて、教育とは講義を受けた人が自らの人生の終盤で、その講義を「自分の人生を豊かにした良き思い出」として振り返ることができたときにこそ完成する、遠大なプロセスだと思っています。講義で得た知識や考え方が、経済的な利益という有形の価値に繋がることも大切なのですが、真に重要なことは講義が学生の人生にプラスの体験やプラスの意味付けをもたらすという、無形の価値にこそあるはずです。人類の先達が構築した叡智を若者たちにバトンタッチしつつ、ほんの少しだけ付加価値を追加することが、教育の究極的なミッションだと思うのです。とはいえ、この考え方はちょっと極端なのと、ミッションが完成したときには、年長者である私は間違いなくこの世にいないのでちょっと無責任かなと思い、普段は講義の有効射程を「30年後」に設定しています。

この「30年」という数字はちょうど平成の期間に相当します。平成元年の当時に平成30年に向けて教育をするという感覚です。今40代以上の人ならば、この平成の30年の変化を肌感覚として理解できると思うのですが、10代、20代の方々は直感的には理解しにくいかもしれません。その変化度合いを感じていただくために、世界の株価の「時価総額ランキング」を参照してみましょう。2018年の週刊ダイヤモンドが掲載した平成元年の世界の企業の時価総額ランキングを見ると、1位:NTT、2位:日本興業銀行(今のみずほ銀行)、3位:住友銀行(今の三井住友銀行)と、日本企業が上位を独占しています。当時のアメリカ企業の最高位は、6位のIBMでした。それが平成30年になると、1位:Apple、2位:Amazon.com、3位:Alphabet(Googleの親会社)に激変します。日本企業の最高位は、35位のトヨタ自動車です。劇的に変化しましたね。この変化をあらかじめ見通すのは難しいですが、「世界は必ず変化する」ということを想定して、どんな変化が起きても有効な考え方を追求することはできます。次の30年、すなわち令和30年に向けて、世界をより良い方向に先導するために、「変化していくこと」を内在させたDXを講義で取り扱うことが重要になるわけです。

令和30年に向けて講義を作る

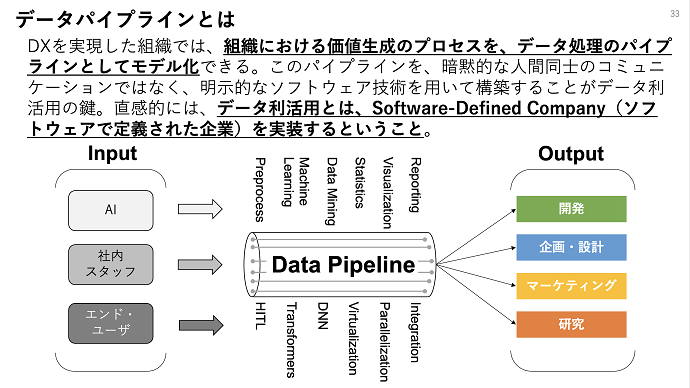

さて、講義のコンセプトを「令和30年の社会に役に立つDXを提示する」とし、具体的に講義で取り扱う技術を「変化を内在させたDX」としました。このように遠大なコンセプトを設定することが講義作りでは必要不可欠です。ゲームで言うと、魔王を倒して世界を救う的なコンセプトです。そして、遠大なコンセプトはただちに具体的なミッションに変換されなければなりません。いきなり魔王城に突っ込んで行っても全滅するだけですからね。ゲームで言うと、洞窟に巣食う魔物に苦しめられている村を救う的なミッションから始めたいところです。そこで、DX特論の講義ではゲームという複雑なプロダクトの開発を題材として、「複雑な全体を要素に分解してそれぞれに最適なイテレーション(改善の繰り返し)を策定し、デジタル技術による自動化を取り入れながらデータ・パイプライン(図2)を回していく」という、DXのあり方を提示することにしました。

ここで重要なキーワードとして「複雑な全体を要素に分解」にご注目ください。ソフトウェア工学の分野では、分割統治法(divide-and-conquer method)と呼ばれており、どんなに複雑な問題でも分割して単純化すれば人間に解けるようになる(ことが期待される)という考え方です。この分割統治法を実践するために、講義を6セクションに分解しました。「DX概論」「ゲーム開発・運用概論」「ゲームエンジン開発・運用プロセス」「クライアントシステムの開発・運用プロセス」「サーバシステムの開発・運用プロセス」「コンテンツ産業のための技術研究プロセス」です。まずは、DXとは何かを定義する「概論」を私が行います。そして、ケーススタディとしてのゲーム開発を俯瞰する講義として、当社CTOによる「ゲーム開発概論」を講義し、次に具体的なゲーム開発の基盤技術である「ゲームエンジン」の開発プロセスを当社のCyllista(サイゲームスの内製ゲームエンジン)を題材としてCyllistaチームの責任者が講義します。さらに、当社が誇る高品質なモバイルクライアントの開発方法と、世界規模にスケールするサーバシステムの開発手法についても、第一線の現場で活躍するエキスパートたちが講義します。これらの講義の中では、「昔のゲーム開発方法」をざっと振り返りながら、現代の「DXを活用して自動化・仮想化・リアルタイム化が進んだ開発環境」を紹介していくことにより、DXがもたらす大規模開発の現場の変化を、学生のみなさんに追体験していただくという趣向です。

講義そのものもDXする

DXする、という勝手な動詞を作ってしまいましたが、リモート講義をただ単に講師がビデオで話しているだけ、という講義にしていては面白くありません。講義の実施形態そのものをデジタル時代に合わせて変革するべきです。すでに、世界中の名だたる大学が講義をオンラインかつオープンで提供し、所属大学・時間・場所にとらわれず、いつでも誰でもどこでも一流の講義を受けられるようになりました。例えば、スタンフォード大学のディープラーニングの講義を、日本に居ながらにして、さまざまな国の大学生と一緒にTwitterで交流しながら受講することが当たり前の環境になったのです。ネット、英語、プログラミング言語、そしてクラウド環境の知識があれば、文字通り、なんでも学べる世界に私たちは生きています。すなわち、教壇という高みから講師が知識を伝授するというスタイルはもう時代遅れになりつつあり、学習の主導権を学習者自身が握る時代が来たのです。教壇、ゼミ、ラボにつぐ、第4の学習環境として「オンライン」が登場したと言っても過言ではありません。

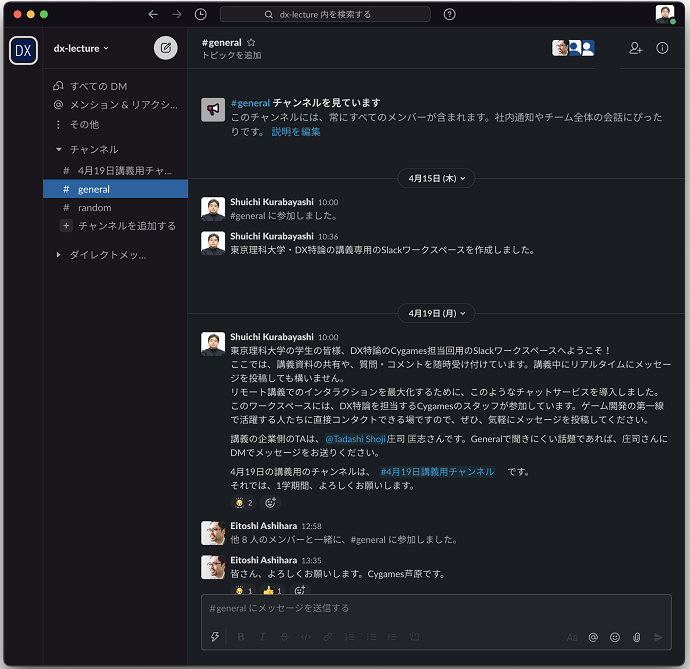

そこで、今回の講義では、Slackを使って講義中にリアルタイムに、教員・学生・ゲーム開発者の3者が交流する仕組みを導入しました(図3)。また、TA(Teaching Assistant)が講義ノートを取る様子をリアルタイムにGoogle Docsで可視化するようにしました。これにより学生のみなさんは、小さな疑問でもSlackで気軽に聞くことができ、うっかり聞き逃した箇所もGoogle Docsで再確認できるという環境を実現できました。さらに、講義内容を、ゲーム開発者が、それぞれの視点でリアルタイムにSlack上で補足するという、重層的な知識伝達も達成できました。オンラインだからこそ多人数が集まって、その知識や経験を重ね合わせながら、ゲーム開発の叡智を重層的に描き出す講義にできたと考えています。海外大学の講義ビデオを見るという体験よりも、一歩進んだインタラクティブなリモート講義になったはずです。この試みは今年度から始めたものですが、昨年と比較して質問の量が圧倒的に増えたので、成功だったのではないかと思います。まだ第1回目が終了した直後ですが、これから7月に向けて講義を進行していく中でさらに改善を行い、最高のオンライン講義を実践していきます。

さて、今回は当社が東京理科大学大学院で担当しているDX特論講義を、どのように設計し、どのように実施しているか、というご報告でした。ゲーム企業がグローバルにオンラインサービスを提供し続ける知見を、学術や教育の分野でも活用する様子に興味を持っていただけたのであれば幸いです。当社ではここでご紹介した他にも、慶應義塾大学にて「先端研究」という大学院講義も担当しており、ゲーム開発の現場やゲーム技術の研究で培った技術思想の普及に努めております。もし、当社によるゲーム開発に関するリモート講義にご興味をお持ちの他大学の先生方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。次回は、Cygames Researchで活躍する若手研究者、若手リサーチ・エンジニアのご紹介をしたいと思います。お陰様で、研究所にも新入社員が毎年配属されるようになり、若手がめざましい活躍をするようになってきています。お楽しみに。