AIテクノロジーの仕事とは? 一般業務やゲーム開発をAIで加速する【サイゲームス仕事百科】

近年、生成AIがすさまじい勢いで発展しつつあり、企業や個人での利用が加速度的に進んでいます。サイゲームスではAI技術を使った通常業務の効率化やゲーム開発へのAI活用を検証する目的から、2024年2月に「AIテクノロジー」という専門部署を立ち上げました。今回はAIテクノロジーの仕事について、マネージャーへの取材を基に解説します。

▼ゲーム開発におけるAIの可能性を探る専門チーム

▼AIテクノロジーの主な仕事内容

▼AIテクノロジーの業務フロー

▼AIテクノロジーの仕事のやりがい

▼AIテクノロジーに必要なスキルとマインド

▼AIテクノロジーのキャリアパス

▼AIテクノロジーを目指す人へのアドバイス

ゲームやゲーム開発における

AIの可能性を探るための専門チーム

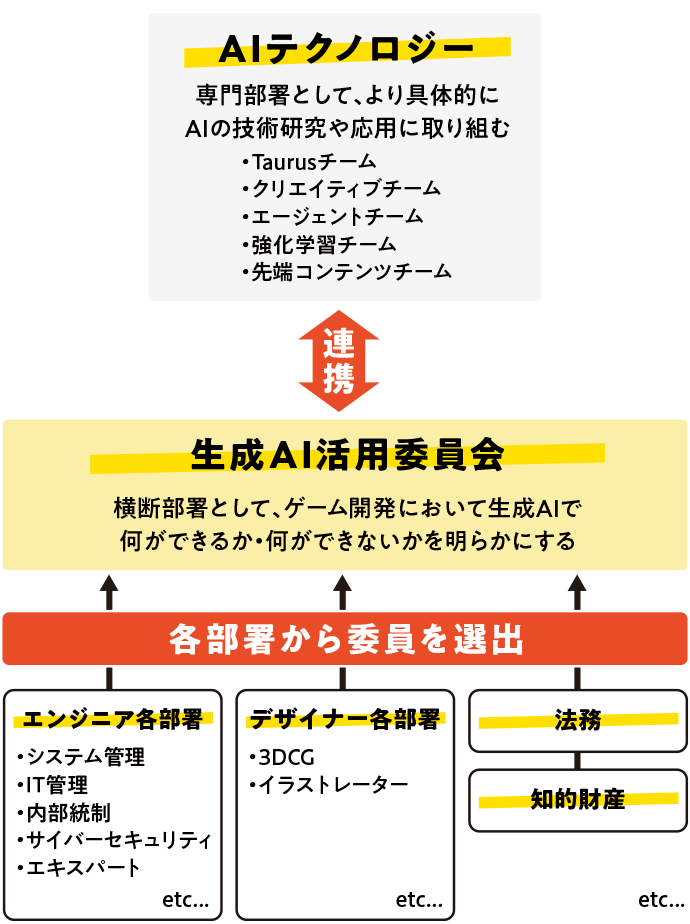

2023年初頭、「ChatGPT」公開後に続くAI技術の隆盛を受け、サイゲームスで「生成AI活用委員会」が設立されました。この委員会は会社全体の生成AI利用を推進するための組織で、システム管理やIT管理など各部署からの有志が参加。発足当初から、社内の関係部署を横断して連携し、生成AIを利用するためのルールづくりや、AI利用を後押しするのが目的でした。

しかし、AIの技術は今や雨後の筍のように毎日大量に新しいものが出続けています。そのため、有志による委員会形式ではなく、AI技術を専門に取り扱い、技術検証や機能開発を行う部署として、2024年2月にAIテクノロジーというセクションを発足させました。

AIテクノロジーには、「ゲーム開発において『AIができること・できないこと』を明らかにする」というミッションがあります。「AIができること・できないこと」を自明にするためには、AIの技術に詳しく、できないことが何なのか判別できる人でないといけません。また、前述のとおりAIの技術は日夜進化を遂げ、どんどん新しい技術やツールが登場します。当然、普段別業務をしている人がこれをこなすというのは非常に難しい話です。そのため、AIテクノロジーでは、とにかく試験的に様々な技術を触ったりサービスを作ったり、SNSで最新情報を追いながらAIを使って深く調べものをしたりと、ありとあらゆる方法でAI技術にアプローチしていくことを大事にしています。

AIテクノロジーが発足して1年強経ち、サイゲームスのスタッフ全員が触れるAI機能やサービスの準備が整いました。全社的なAI研修も実施した結果、全スタッフが基本的な使い方を理解し、AIの適切な活用法や注意点、向いている作業と向いていない作業の区別ができるようになったと考えています。

現在は、特定の部署や特定のタイトル開発の中でAIによる効率化やサポートができないか、現場の具体的な課題解決に取り組み始めているところです。

また、2025年に入ってからの大きな変化として、これまでエンジニアが主導で行ってきた検証や開発に、デザイナーが積極的に関わるようになったことが挙げられます。イラストや3Dなどの分野においても、AI技術をどのように活用できるかを把握する必要性が高まっているため、デザイナーとの連携を強化しています。同時に、AIのゲーム開発への応用には課題も多く、慎重に取り組むべきとも考えています。著作権侵害に注意することはもちろん、ユーザーの心情への配慮が求められるため、そういった問題を解決しながら生成AIを活用できる方法を模索中です。

AIテクノロジーの主な仕事内容

現在、AIテクノロジー内にはLLM(※)を利用した「Taurus」の他、「クリエイティブ」「先端コンテンツ」「エージェント」「強化学習」をテーマとした4チーム、計五つのチームがあります。

AIテクノロジーには現在約20名のスタッフが在籍しており、各チームは4名前後で構成されています。

※ LLM……Large Language Model(大規模言語モデル)の頭文字で、膨大な量のテキストデータから学習し、人間のような文章を生成したり理解したりできる人工知能モデルのこと。ChatGPTなどの生成AIもLLMを応用している

■Taurusチーム

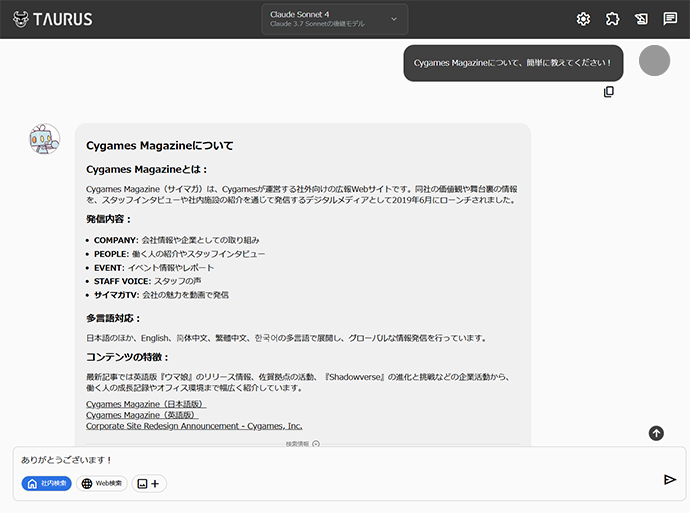

Taurusは、サイゲームスの全スタッフが安心して使えるWebサービスとして設計された、社内向けAIチャットボットサービスです。

社内のナレッジベースを効率的に検索し、スタッフの質問に回答する目的で作られています。Taurusチームはこのサービスの安定運用を維持し、Taurusを基盤とした新しいAI機能の実装や新規施策提案を進めています。

■クリエイティブチーム

画像や動画の生成といったクリエイティブ分野において、「生成AIにできること・できないこと」をテーマに検証を行うチームです。

画像生成や動画生成の技術は急速に進化していますが、その活用にはリスクも伴います。

本チームでは、最新技術の検証を行いながら、業務利用におけるリスクやその対応策についても、慎重かつ具体的に検討しています。

■️エージェントチーム

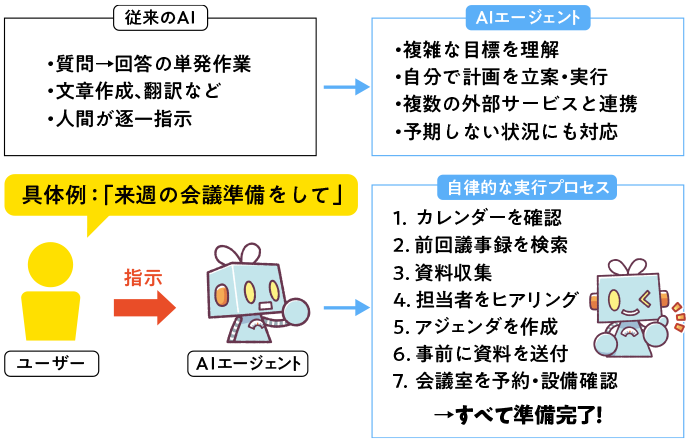

エージェントとは、人やコンピューターシステムの代わりに、決められた目標を達成するために自分で考えて行動してくれるAIシステムのことです。

単純なチャットボットとは異なり、周りの環境を認識した上で作業計画を立て、必要に応じてMCP(※)などの外部ツールを使って自立して課題を解決することができます。この技術は一般業務だけでなくゲーム開発の効率化に大きく寄与する可能性があり、エージェントチームではエージェントの開発に必要となる様々なAI技術の研究を行っています。

※ MCP……Model Context Protocolの略。AIが様々な外部のデータやツールと簡単かつ安全に繋がるための技術的な仕組みのこと

■強化学習チーム

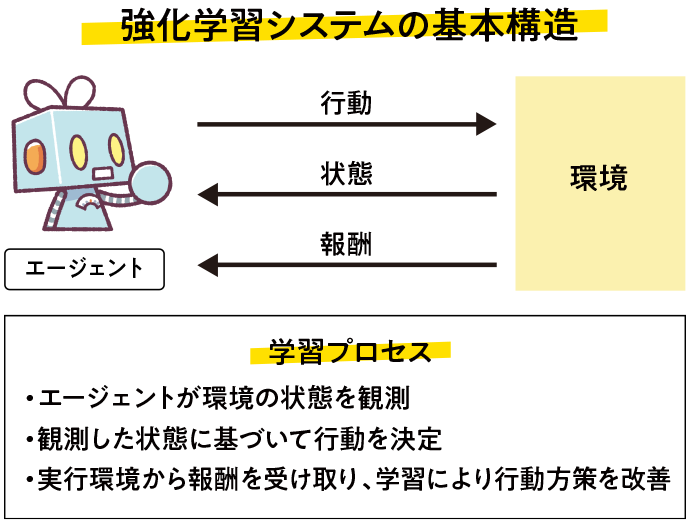

「強化学習」とは、AIが与えられた環境とやり取りしながら、自分の行動の結果に基づいて「どう動けば長期的に得をするか」を学ぶ仕組みです。行動を起こすたびに「報酬」を受け取り、それを最大化するために試行錯誤を繰り返します。例えば、ゲームの中で「正しい動きをするとポイントをもらえる」「間違ったら減点される」といった状況で、どの動きが最善かをAIが自動的に学んでいくイメージです。

「強化学習」を用いると、ある程度複雑なルールを持ったゲームでも自動でプレイできるようになるため、ゲームのバランス調整やデバッグを効率化することができます。強化学習チームはタイトル開発でこのシステムを実用化するために研究をしています。

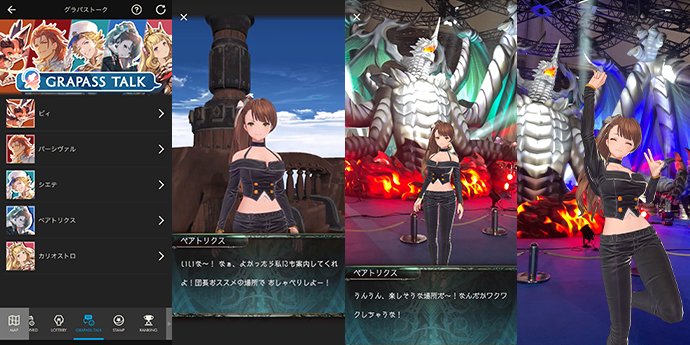

■先端コンテンツチーム

AIを先端技術の一つと捉え、AIを含む多様な先端技術を用いたコンテンツ開発を行っています。プロジェクトから相談をもらってコンテンツを作ることもあれば、こちらから「この技術を使ってこういうことをやってみませんか?」と提案することもあります。現在はAIをフル活用した新しいコンテンツ開発実験も行っています。

AIテクノロジーでは、これら五つのチームが連携しながら、ゲーム開発や通常業務にAI技術を効果的に採り入れる取り組みを進めています。

AIテクノロジーの業務フロー

AIテクノロジーはAIの開発や技術検証を中心に行っている部署のため、決まった業務フローというものは存在しません。昨年までは全社的にAIに関する知見がまだ広がっておらず、割合としてはAIテクノロジーから発信するサービスや施策が多くありました。

しかし、発足から一年強が経った今、生成AI活用委員会やAIテクノロジーに相談すれば、AIで何かができそうだという認知度が大きく向上しました。そのため、プロジェクトから「こういうことができませんか?」という相談をもらうケースが非常に増えています。

今回はその場合の業務フローを一例として簡単に紹介します。

1.依頼者からの相談

依頼者から、「AIでこういうことはできませんか?」とフランクに相談があります。「テキストの誤字脱字をAIでチェックできませんか?」「誤字脱字がチェックできるなら、他の要素もチェックできませんか?」という具合に、話すうちに数珠繋ぎで相談が増えていくこともあります。

■興味関心が高いスタッフに検証を手伝ってもらうことも

また、AI技術の検証に関して「社内紹介制度」を通じて試せるようにしているものもあります。

AIツールやサービスは非常に数が多く、例えば100種類のサービスがあったときに、システム管理や生成AI委員会がすべての検証工程を管理しようとすると大きな負担になります 。

そのため、なるべく使いたい人に裁量を譲り、特定のAIツールを使いたい場合は、すでにそれを使っている人を見つけて使用方法を教えてもらうという制度を採用しています。この制度では社内で誰が誰に紹介しているかを把握できていれば問題が起きづらいですし、招待者がフォローも行うため自然に技術を広めていくことができます。

2.実現の可否を判断

AIテクノロジーはAI専用の部署であるため、もらった相談に対して「今の技術でできるかどうか」を判断し、こちらが持っている知識やツールを組み合わせて「こうすればできます」とすぐに答えられます。

プロジェクト側は返答をもって正式な依頼内容を検討することができ、依頼内容をより明確にして作業を進めることが可能となります。

3.開発・検証・実装

依頼内容をベースに仕様を定め、プロダクトを開発します。モック作成でAIを活用するなど、依頼者が確認しやすく、また迅速に対応できるよう、相談しながら開発・検証を進めます。

現在、チームメンバーが増加し、様々な部署と協力した検証が始まっていますが、AIテクノロジーのマネージャーとして私自身が力を入れていることは、常に新しいAI技術に触れ続けることです。全スタッフの人数が増え、新しい取り組みに対して慎重になる場面もありますが、私の裁量でそうしたブレーキを極力減らし、積極的にアクセルを踏んでいけるように努めています。

もちろん、プロジェクトのゴールや目的は関係部署としっかりと共有しますが、具体的な進め方については現場に裁量を与えています。その上で、結果が出た後にしっかりと答え合わせを行うという進め方をしています。

AIテクノロジーの仕事のやりがい

昨今のAI、特に生成AI関連は新しい技術が次々と登場しています。それらの情報を追いつつ実際に技術に触れることで、常に新しいチャレンジをし続けられるのは、AIテクノロジーの仕事の醍醐味だと考えています。

サイゲームスでは、AI活用について社内横断的に取り組む生成AI活用委員会と、高い専門性を持って取り組むAIテクノロジーという二つの組織体があり、それらを専門役員が統括しています。これによって、柔軟かつ迅速に意思決定を行い、様々な取り組みができるのも大きな特徴です。

ゲーム開発における生成AIの利活用については、具体的な応用事例が共有される機会が少なく、まだまだ知見が不足しており、AIテクノロジーが取り組むべき課題はたくさんあります。様々なプロジェクトやセクションの相談に乗ったり、提案したりしていくことで、AIでできること・できないことの事例を可能な限りたくさん増やしていきたいと考えています。そうして得た知見を活用し、社内のみんなの業務改善に貢献できることが、この仕事のやりがいといえるでしょう。

AIテクノロジーのメンバーに

必要なスキルとマインド

AIテクノロジーにはAIについての専門的な知識が求められるため、「プログラミング言語やツールに関する知識」や「主要なAIツールを触って適切なプロンプトが書ける」など、必要なハードスキルは明確に設定しています。ハードスキルの詳細は採用サイトにまとまっていますので、本記事では主にAIテクノロジーのスタッフに求められるソフトスキルについて紹介します。

■とにかくAIのことを考える

技術の変化が激しいAIを業務に活かして全社的に推進していくため、AIを「言われたから使う」のではなく、常に自発的に考えられる人が活躍できるでしょう。日頃から「この業務にはこのAIが使えるかもしれない」、新しいAIが出てきたら「この技術は今検証しているここと関係性がある」「この技術の代わりになりそうだ」など、積極的にAIのことを考え、試そうと思えることが望ましいです。

■最新技術を追い求める姿勢

AIは変化が激しく、次々と新しい技術が出てくる分野なので、新しい技術のインプットを怠らない姿勢が必要です。AIを支える技術について内容を理解し、応用を考えられるとベターですね。知識を得るだけでなく、活用方法について「自分なりの答え」を持てる人であってほしいです。

■実用性を判断できるバランス感覚

AIは技術的に様々なことができますが、それをそのまま業務に使えるとは限りません。例えば画像生成で「○○風の絵柄のイラスト」を作ることができたとしても、倫理的・法的な制約があり、それらを無視して製品に組み込むことはできません。その点を自分で判断して、適切にアラートを出せるようなバランス感覚が大切です。

AIテクノロジーのエンジニアのキャリアについて

現在のAIテクノロジー部署には社内からの異動者と中途採用者が混在しています。中途採用者の割合が約7割で、そのほとんどがゲーム業界以外の出身者です。AI関連の専門知識を持つ人材や、ポテンシャルを秘めてAI分野に挑戦したいという意欲のある人材を採用しています。年齢層は20代〜30代前半が中心ですが、社内からの異動者や中途採用のスペシャリストの中には、より年齢層の高いメンバーもいます。チームごとの昼会では、日々の業務内容を共有しており、部署内にはパーテーションがなく、オープンなコミュニケーションがしやすい環境です。

最初に述べたとおり、AIテクノロジーにはテーマ別に五つのチームが存在しています。それらのテーマに沿った専門性を持つ人はスペシャリストとして活躍できます。もちろん、AI未経験の人も、これから経験を積んでいくことで専門性を高めていけるでしょう。また、今後、AIテクノロジーが取り組むテーマは増え、人員も増えていくことが予想されるため、チームリードができる方にはマネジメントのポジションも用意できると思います。

チームでは、アジャイル開発(※)に似たかたちで取り組むテーマや解決すべき課題、タスクを管理しています。毎日の定例ミーティングやチームレビューも開催しているので、その枠組みの中で、サイゲームスでの働き方のレクチャーや個々がスキルアップできる機会を作れるのではないかと思います。

※ アジャイル開発……開発メンバーがシステムに優先順位をつけ工程を進めていくシステム開発手法。優先順位を決めるため、定期的なミーティングをまめに行ってチーム内で連携を取る「スクラム」という手法が採られる

AIテクノロジーのエンジニアを

目指す人へのアドバイス

AIは可能性に満ちた技術であると同時に、業務で本格的に利用するためにはまだまだ課題も多く、理解を深めていく必要がある分野です。

求める人材としては、やはりゲーム会社なのでゲームが好きなAI技術者を特に歓迎します。AIの高い専門性を持っている方が望ましいのはもちろんですが、これからAIを勉強していきたい、AIの活用について企画していきたいというゲーム開発者にも来てほしいと思っています。また、一定のキャリアを積んだ後にAIに取り組みたいテクニカルアーティストや、社内横断的な取り組みにAIを活用したいエンジニアも歓迎です。

中途採用の場合、必ずしもゲーム業界出身である必要はありません。これまでに何か成果を出していて、その成果を土台にしてAIにチャレンジしたいという方なら、一緒に働くイメージがしやすいと思います。

なお、キャリアの浅い方や新卒の方も募集中です。AI未経験の方で重要視しているのは、ソフトスキル、ハードスキルのいずれかで「この人ならAIでも上手に付き合っていけそうだな」と思わせてくれる何かを持っていることです。例えば、AI未経験の状態でAIテクノロジーに合流したスタッフは、エンジニアとして別のカテゴリーで高い専門性を持っていました。

以上を踏まえて、採用面接では、AIテクノロジーのテーマに合った専門性を持っているかどうか、あるいは、先端的な取り組みをしてきた方であればその取り組みの詳細を伺います。新しい領域に切り込んでいく仕事なので、それに適したマインド、特にチャレンジ精神があるかお話を聞かせていただきます。我こそはという方は、ぜひ応募をご検討ください。

以上、AIテクノロジーの仕事についての解説でした。

現在サイゲームスでは、一緒に働く仲間を募集しています。この記事で興味を持った方は、ぜひ一度こちらをチェックしてみてください。