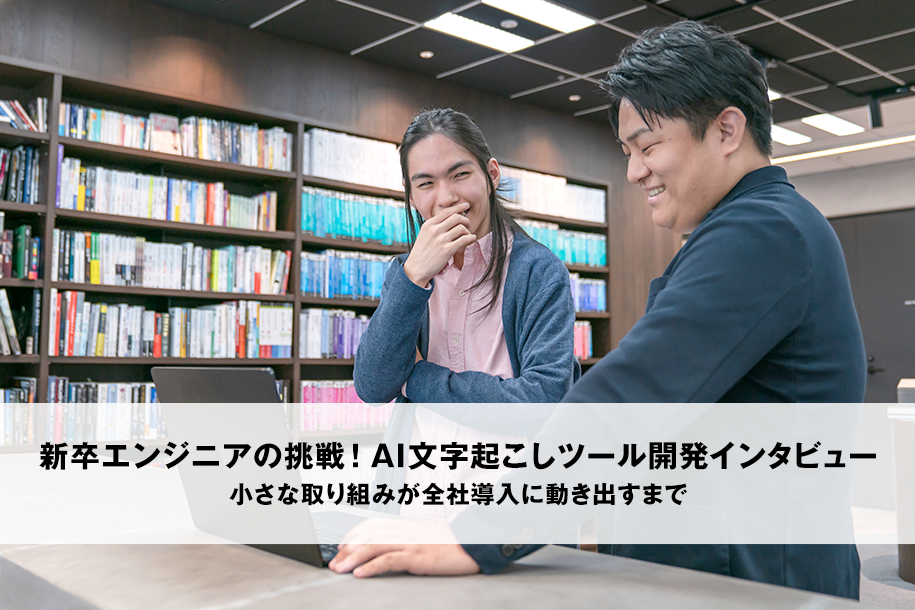

新卒エンジニアの挑戦!AI文字起こしツール開発インタビュー 小さな取り組みが全社導入に動き出すまで

サイゲームスには、挑戦したいことがあれば若手のスタッフにも新しい施策を任せてみようという企業文化があります。今回はそんな事例の一つとして、当時入社2年目だった新卒スタッフが自ら発案して開発に取り組んだ、AI文字起こしツールの事例を紹介します。

開発のきっかけから全社導入が決定するまでの経緯をインタビュー形式で振り返りながら、新卒スタッフ2名による挑戦の軌跡をお届けします。

- 2022年新卒 コンシューマーエンジニアコウジ

- 2022年新卒入社。研修後、大阪サイゲームスのコンシューマーエンジニアとして『グランブルーファンタジー リリンク』でサウンドプログラマーを務める。

- 2022年新卒 コンシューマーエンジニアマサフミ

- 2022年新卒入社。同じく研修後、大阪サイゲームスのコンシューマーエンジニアとして『グランブルーファンタジー リリンク』で主にステージ制作を担当。

二人が開発したツールとは

まずは、お二人が開発したAI文字起こしツールはどのようなものか、簡単に教えてください。

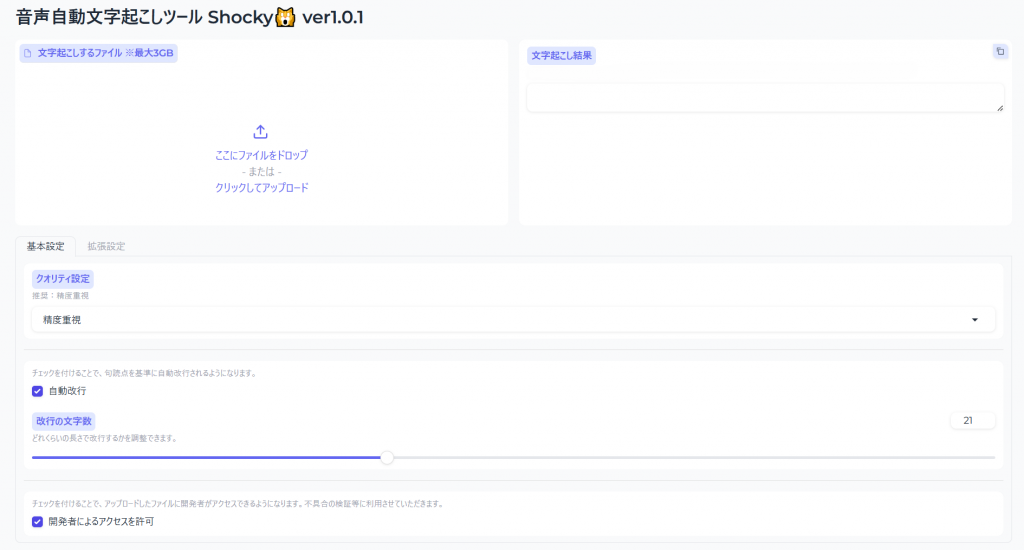

コウジ はじめに「文字起こしツール」を簡単に説明すると、録音データや動画データ内の音声をテキスト化するアプリケーションです。

マサフミ 今回開発したツールの特徴としては、適切なところで改行を入れたり無用な空白を削除したりといった文章整形機能を備えていること、よく使う専門用語や固有名詞を正しく変換できるように利用者がカスタマイズできることなどが挙げられます。

コウジ 最初にお伝えしておくと、文字起こしツール自体、現在では珍しいものではなく、今回においても技術的にすごいことをしているわけではありません。

マサフミ 当時は『グランブルーファンタジー リリンク』の開発も佳境でした。コンシューマーエンジニアとしてゲーム開発に専念する傍らで、知識や経験もないWebアプリケーション開発を並行して行うことが、楽しくもあり、大変でもあり……というかたちでしたね。

文字起こしツール開発の経緯

始まりは自分たちのニーズ

Web系の知識や経験もなかった中で、どのようなきっかけでコンシューマーエンジニアの二人が文字起こしツールを開発することになったのでしょうか?

マサフミ 始まりは、単純に自分たちの業務上のニーズからです。毎日の昼会(午後の業務の開始時に行うチームミーティング)の議事録を取っていて、それを文字起こしツールで自動化できたら良いよねとコウジさんと話していて。

コウジ そうですね。キーボード入力大変だよね、と。

マサフミ そもそも配属された当初は、僕たちの上司が議事録を取っていたこともありました。「いやいや、それは若手の仕事なので僕たちがやります」と言って自分から手を挙げたんですけど、やってみたらその人の入力スピードが尋常じゃないことがわかって(笑)。

コウジ 本当にすごかった(笑)。昼会が終わった瞬間に議事録が共有されているくらいの勢いで。僕たちがどれだけ頑張っても3分以上はタイムラグがあったので、もっと速くしたいなと思ったんです。

手入力の速度は簡単には上がらないけど、ツールがあればいけるんじゃないかという話になりました。だから、最初は自分たちのPCで使えればいいと思っていたんです。

マサフミ いずれはチームメンバーに使ってもらえるようになれば良いなという、ふんわりとした考えはありました。ただ、あくまで自分たちのPCで使うのが当初の目標で、開発していくうちに、これは全社展開できるのでは……?と考えるようになりました。

コウジ 実際、結構ニーズがありそうだというのは以前から感じていました。社内コミュニケーションツールの中に文字起こしに関するチャンネルがあって、みんながいろんなツールを使って検証したり情報交換したりしていたので、思っていたよりも需要があるんだなと。

であれば、僕たちが一番に開発を進めて、他の人が使えるようにするのもありだなと考えるようになっていきました。

わからないことはとにかく相談

全社導入に向けて動き出す

続いて、本ツールの開発がどのように進んでいったか教えてください。

マサフミ 最初は上司に相談しに行って、議事録を自動で取れるように文字起こしツールを作りたいという話をしました。

コウジ 企画書を作って提出して検討してもらって……のようなプロセスではなく、雑談の延長みたいな感じでしたよね?

マサフミ そうですね。それで、「やってみれば」と背中を押してくれただけでなく、「こういうツールもあるよ」と具体的なアドバイスももらいました。

コウジ 紹介されたものをとりあえず触って検証できるところから手を着けていきました。それ以外にも2人で案出しをしましたが、それだけでは不十分だと考えたので、社内の有識者にどういう技術があるのかヒアリングを重ねました。

マサフミ 最終的に、セキュリティー面や拡張性の観点から一つのオープンソースの文字起こしツールを使用することにしました。相談したスタッフのみなさんが丁寧に教えてくれたので、やると決めてから、ツールの選定までは早かったですね。

ツールの選定後の動きについても教えてください。

コウジ AI技術の業務利用を検討・検証する「AIテクノロジー」という部署へ相談にいきました。当時マネージャーのマサルさん(現:専門役員)も、選定した文字起こしツールと、「Google Colaboratory(※)」を組み合わせれば汎用的なツールにできそうだと投稿していたのを見かけていたんです。

(※)Google Colaboratory……ブラウザ上でPythonコードを記述・実行できるサービス

マサフミ AIテクノロジーですでに実用化に向けて動いている可能性もあったので、「僕たちはこんな感じのことをやろうと思っているんですけど、かぶっていないですか?」と確認する意味もありました。

コウジ 打ち合わせの結果、心配していた取り組みのかぶりについては、さほど重複していないことがわかりました。

そのため、マサルさんはGoogle Colaboratoryを使うための社内決裁や、広い環境で動作させるための検証を行い、僕たちは精度やカスタマイズのしやすさを向上させる実作業を担うかたちで、役割分担をすることにしました。

マサフミ 当時マサルさんと僕たちに面識はなく、拠点も離れているので、緊張や不安もあったのですが、実際にお話ししてみると「僕らのような若手でもここまでしっかり話を聞いてくれるんだ」と感じた場面でした。

このタイミングで全社展開が視野に入ってきたのですね。実際に開発や検証を進めていく中で何か問題が生じたことはありますか?

マサフミ 実際に実装してみたら、ツールとして使いづらかったという問題はありました。Googleのサービス側に音声・動画ファイルをアップロードして、その都度文字起こしツール上に取り込む必要があり、単純に文字起こしの出力までに手間や時間がかかってしまいました。

コウジ 利用制限の問題もありましたね。Google ColaboratoryではGPU(※)を使い続けていると使用量上限に引っかかってしまい、接続ができなくなるんです。色々とチューニングしようとすると、その途中で作業が止まるようになってしまって。

(※) GPU ……画像や映像を画面に映し出すために必要な計算を処理するプロセッサーのこと

マサフミ 実は、僕たちが持っている知識や技術では、いきなりWebアプリから開発するにはハードルが高そうだと考えていました。しかし、制限や使い心地を考慮して、開発スピードを落とさないためにも、その段階でWebアプリ化を検討し始めたんです。

ここで大きな変更が発生したわけですね。初めてのことも多かったと思いますが、どのように開発を進めたのでしょうか?

コウジ そうですね。Webアプリ開発の知識も全然なかったので、ここでまた詳しい人にアドバイスをもらうことにしました。マネージャーをはじめ、アプリ側についてはフロントエンドの同期に、サーバー周りについてはシステム管理の部署の先輩に聞くなど、とにかく専門家を頼りました。

マサフミ あと、インフラエンジニアの同期にもサーバーを立てる段階で協力してもらいました。同期とはいえ所属部署や拠点が違うのですが、得意分野は知っていたので相談に乗ってもらったんです。

コウジ マサルさんとの打ち合わせや有識者へのヒアリングを通して、「内容や立場を明確にした上で相談すれば、しっかりと応えてくれる」という実感を持てていました。

相談へのハードルは下がり、むしろ「相談することで良いものができる」と考えるようになりました。

マサフミ 距離の離れた同期と一緒に仕事できたこともうれしかったですね。僕たち22年度の新卒組は、エンジニアの間でコミュニケーションサービスのサーバーを立てて、そこで一緒にゲームしたり、ゲームプレイの報告をしたりを日常的にやっていました。お互いの人柄をある程度知っていて、質問を気軽にできる間柄でした。

コウジ 当時はコロナ禍だったので、内定者アルバイトの業務や入社後の研修は拠点の垣根を越えてオンラインで行っていました。だから、逆に普段から同期同士で交流できていたのは良かったですね。

マサフミ こうした過程を経て、現在Webアプリのベータ版が出来上がったところです。これからさらに検証を重ねた後、全社展開していく予定です。

各所を巻き込んだ新卒2名の挑戦

今回の取り組みから2人が学んだこと

当時、お二人は新卒1~2年目で、本来の業務とは別に上司や他部署の人たちを巻き込んでツールを開発するのは、大変だったと思います。今回の取り組みにあたり、2人の間で意識していたことはありますか?

マサフミ 大前提として、コミュニケーションの中で「今どっちがボールを持っているんだっけ?」ということが起こると非効率なので、お互いが何をやるかはきちんと言語化して理解しておこうと決めていました。

コウジ 具体的には、プロジェクトマネージャーの領域はマサフミさんが最終的に意思決定をする役割で、僕はエンジニアリングの面で意思決定をする役割という棲み分けを最初から決めておきました。

マサフミ ゲーム開発で周りの人がどのようにやり取りしているのかも参考にしましたね。誰が何をするのか明確にしておかないと進捗が遅くなるというケースを何度か見ていたので、その辺りを意識しました。

コウジ それ以外だと、ゲーム開発が忙しい時期でしたが、それでも開発が止まることがないように気を付けていましたね。

マサフミ 忙しい時期でもどちらか1人は作業時間を確保できることが多かったので、全く進捗がないという事態にならないよう、とにかく少しだけでも進めるようにしていました。

コウジ ビルド待ちの時間に調べたことを共有したりもしていましたね。

マサフミ 初めに開発方針として「とにかくイテレーションを早く回す」と認識を合わせていたのがよかったです。密にコミュニケーションを取り、週単位で何かしらの進捗を出せることを心がけていました。

今回の取り組みを通じてお二人が学んだことはたくさんあると思いますが、特に大事だと感じたことはなんでしょうか?

マサフミ 一番は「相談することって大事だね」ということです。

コウジ お互いに何もわからなかったので、相談する以外の選択肢がなかったというのもありますね。実際に相談してみて、会社の中に頼れる人がたくさんいることを実感しました。

マサフミ 僕も全く同じです。知識が不十分な状態で相談しても、みなさんが丁寧に対応してくれたのが印象的でした。

コウジ 何かを尋ねるときに、自分たちが何をしたいのか、何が知りたいのかを明確にして話すことも大切だと思いましたね。「ここまではわかっていて、でもここからがわからないです」ということをきちんと伝えるようにしました。

マサフミ だからこそ、逆に自分が相談される立場になったときに、どう返すと相手が話しやすくなるかやりやすくなる、進めやすくなるというのかを学べました。

開発したツールの今後の展望と意気込み

現在はベータ版ということですが、全社展開に向けて取り組んでいることはなんですか?

コウジ ちょっと恥ずかしい話なのですが、このツールには現在、テスト環境がないんです。

マサフミ Webアプリケーション開発の知識や経験もない手探りの状況で、イテレーション(開発・検証・改善のサイクル)の速さを何よりも重視していたからこそですが……本来であればテスト環境で開発して、それを本番環境に移して実行という手順を踏むべきところでした。

コウジ さすがに全社展開するのにいきなり本番では良くないので、あらためてテスト環境を構築しています。

マサフミ そうですね。テスト環境もそうですし、あとはサーバー周りの不具合など、スピード重視で開発した結果出たデメリットをすべて回収しにいくフェーズですね。それが終わったら、Webアプリとしてスタッフのみなさんに使ってもらえるようになる予定です。

コウジ 今後の展望としては、すでに社内限定で稼働中のいくつかのAIツールと連携させたいです。例えば文字起こしした内容を自動で要約までしてくれるとか、文字起こしした結果を「Confluence」(情報共有ツール)のページにまとめて置いてくれるとか、そういう機能も実現できたら良いなと思っています。

今回の取り組みを上司の目線で振り返って

新卒スタッフへのインタビューはここまでです。開発のきっかけから全社導入が決定するまでの経緯をご紹介しましたが、2名の奮闘をずっとそばで見守ってきた上司にも話を聞きました。

- 上司より

- 議事録を取る役割を交代するだけでなく、さらに自動化に挑戦したいと言ってきてくれたことがとても印象に残っています。

挑戦する気持ちを後押ししたく、ぜひ任せてみたいとなりましたね。

二人で毎週進捗確認を行い、他部署のエンジニアに相談を行ったり、私や関係者に自主的に進捗を報告したりするような動きが頼もしかったです。

ゲーム開発業務がメインのため、文字起こしツールの開発に割ける時間を先に決めて、その範囲内でやってもらっていたのですが、各所から「便利に使っている」という声がもらえるところまでやり遂げただけでなく、今もアップデートを続けてくれています。

日々の業務の効率改善はエンジニアとして挑戦しやすい領域です。そのための提案は大歓迎で、そうした挑戦に対して、多くのサポートが得られる環境や雰囲気がサイゲームスにはあります。

二人には今後も、どんどん新しい提案をしてくれることを期待しています!

以上、文字起こしツールの開発事例を振り返りながら、新卒スタッフ2名の挑戦の軌跡をご紹介しました。

サイゲームスには、年次に関係なく新しいことにチャレンジできる企業文化があります。また、そのチャレンジ精神に対して、周囲のバックアップも得られやすい環境であることを感じていただけるとうれしく思います。

なお、本ツールの名称は「Shocky」。由来は「書記」からです。

アプリ上では「ショックを受けた猫」の絵文字が使われていますが、「かわいいので採用しましたが、使用者がショックを受けることがないように頑張ります」とのことでした(笑)。