『グランブルーファンタジー』IPの誕生と歩み 〜クリエイティブディレクター・福原哲也がG-CON 2024で語ったIP展開の概括と効果〜

2024年11月15日、韓国・釜山にてゲーム関連のカンファレンスイベント「G-CON 2024」が開催されました。同イベントに『グランブルーファンタジー』シリーズのクリエイティブディレクター・福原哲也が登壇し、「『グランブルーファンタジー』IPの誕生と歩み」と題した講演を行いました。本記事では、この講演の模様をお届けします。IP展開の観点で見る『グランブルーファンタジー』の歴史は、ファンのみなさんにとっても新鮮かもしれません。ぜひご一読ください。

- クリエイティブディレクター福原 哲也

- 2012年入社。『グランブルーファンタジー』のディレクターとして、プロジェクトの立ち上げから2024年までの約11年間、開発・運営に携わる。現在は『グランブルーファンタジー ヴァーサス』や『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』、『グランブルーファンタジー リリンク』など、スピンオフ作品のコンシューマー展開においても監修を務め、新たな『グランブルーファンタジー』シリーズの世界を広げ続けている。

韓国最大のゲームカンファレンスに

サイゲームスの福原が登壇

みなさんこんにちは。株式会社サイゲームスで『グランブルーファンタジー』シリーズのクリエイティブディレクターを務めております福原哲也と申します。本日はG-CONという場でお話する機会をいただくことができ、大変光栄に思います。

今回は「『グランブルーファンタジー』IPの誕生と歩み」というテーマで、「グラブルIP」がどのように始まり、10年間歩む中でどのような取り組みをしてきたのかについて、ディレクターとして携わってきた立場からの考えなどをお話できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは簡単に自己紹介させてください。肩書きとしてはクリエイティブディレクターとなっておりまして、現在までにリリースされた『グランブルーファンタジー』と名が付くゲームタイトルすべてに携わらせていただいております。

経歴としては、2012年4月にサイゲームスに入社して、モバイルタイトル『神撃のバハムート』でイベントプランナーなどを担当し、2013年からディレクターとして、『グラブル』となるプロジェクトの立ち上げから開発・運営に携わってきました。あらためて、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ここからグラブルIPについて紹介させてください。『グランブルーファンタジー』は空の世界を舞台としたモバイルRPGとして、サイゲームスの開発により2014年3月にリリースされ、現在運営11年目のタイトルになります。スマートフォン向けのブラウザゲームが始祖で、PCでも遊ぶことができます。日本のモバイルゲームの歴史の中でも、今なお現役のブラウザゲームというのは特殊な存在と言えるかもしれません。

また、リリースから2年後の2016年には、ゲーム内機能として英語版への切り替えを実装していまして、そのあたりから日本国外でも少しずつファンになってくださる方が増えていったものと思います。

アニメ、コミック、ノベルなど各種メディアミックスも10年間で継続的に展開してきており、さらに複数のコンシューマータイトルの開発を同時並行で行うなど、これもまたソーシャルゲームのIPとしては、やや特殊かつ力強い展開の仕方をしてきたのではと思います。

10年続くグラブルの歴史は

どのようにして始まったのか

企画の立ち上げについてですが、初めにCyDesignation(※)が手掛けた何点かのコンセプトアートが存在しており、それを元に「空の世界を舞台にしたファンタジーRPGを」という社長・渡邊からのオーダーで企画がスタートしました。

※ CyDesignation……サイゲームスの子会社として2013年に設立されたデザイン会社。ゲームのキャラクターデザインや背景制作に特化し、高品質なアートを提供している

コンセプトアートは風景やキャラクターなど様々なものがあったので、それらの雰囲気を活かしつつ構想を膨らませ、ゲームの内容を設計するのが僕の仕事となりました。2013年当時のスマートフォン向けアプリ開発は、ネイティブシフト(※)の時期だったこともあり、社内では最後発のブラウザアプリとなりましたが、ネイティブアプリにはない優位性――拡張性の高さ、即時アップデート、インストール不要などを活かし、これらを武器にしたシステムとイベント設計、アップデート計画の作成を行いました。

※ ネイティブシフト……ゲームが、元々主流だったWebアプリやブラウザでの提供から、ネイティブアプリ(iOSやAndroid専用のアプリ)での提供へと移行していった現象のこと

2013年当時、モバイル向けのブラウザアプリでは、凝ったアニメーションはできない、サウンドも再生できないというのが一般的でしたが、才能あるスタッフの協力を得ながら、スマートフォンのブラウザの制約内で実現できる範囲で、かつゲーム内容としても最適化したかたちに落とし込めるよう、何度も仕様を作り直しては検証を重ね、少しずつ実現していくことができました。アニメーションとサウンドについての挑戦は、今振り返ってみても非常に画期的で刺激的な取り組みだったと思っています。リリース後はセールス面でも成功することができ、様々なメディアミックスの企画にも携わりながら開発・運営を続けていけることになりました。

立ち上げ時のメインスタッフはこのようになっています。プロデューサーに弊社専務取締役の木村、キャラクターデザインにCyDesignation代表の皆葉英夫さん、コンポーザーに成田勤さんです。プロデューサーは10年間で何代か変わっており、自分自身も近年はコンシューマー開発に関わるようになったことなどもあり、クリエイティブディレクターとしてIP全体を見させてもらっています。メインテーマや一部の楽曲は、植松伸夫さんに作曲いただいています。ゲーム内の現状約140曲中130曲ほどは成田さん作曲となっており、この他にもアニメシリーズの劇伴や、コンシューマータイトルのコンポーザーとしても参画いただいています。

画集や楽曲、アニメなどのメディア展開の他

リアルイベントも開催しファンを獲得

ここからは、リリース後のIPの広がりについてご紹介できればと思います。と言いつつ、一旦、ゲーム自体をどのようなコンセプトで開発したかを紹介させてください。『グランブルーファンタジー』は、一言でいえば「モバイルサービスとしての、新たなカタチのJRPG」として設計されました。

JRPGの楽しい要素、魅力となる要素は「バトル」「育成」「ストーリー」の三つだと考え、それぞれを片手操作で1日5分ずつつまんで遊べるようなものにしたいと思い、全体の設計を行いました。ただし、コンテンツ量とやり込み要素は膨大に用意することで、毎日少しずつプレイする方も、一気に深くやり込む方も、異なるプレイスタイル・生活スタイルの方々それぞれが楽しめるようにしたいとも思いました。

ネイティブアプリの隆盛で3Dのキャラクターを用いたバトルが売りのタイトルも登場してきていた時期ですが、ブラウザアプリということで表現上の制約が大きいのもあり、バトルは2Dのサイドビューとしました。ただし、これは消極的な判断ではなく、RPGのバトルとしては30年以上前から普遍的に好まれているスタイルであるため、今後スマートフォンがスペックアップしていっても、画面のクオリティーが陳腐化しないだろうという狙いも含めてこのようにしました。

シナリオは10年間、毎月追加し続けています。気軽に楽しめる王道のストーリーが多いですが、毎月追加するので飽きがこないよう、意図的にコミカルな内容や、ロボットものといったやや極端な意外性を混ぜていくこともありました。これによって世界観が広がっていった部分もあり、シナリオのバリエーションの豊富さからゲームの間口が広がり、結果的に長年継続してより多くのユーザーの方々に興味を持っていただけるものになったのではと思っています。

先ほど「画面のクオリティーが陳腐化しづらいように」と話しましたが、グラブルIPの大きな特徴として、サイゲームスが誇る優れたアートワークがあります。イラストの年間の制作数は膨大で、年々増加していったことから、毎年発刊していた画集もページ数が増え続けていました。画集はグラブルIPの関連商品の中でも特に人気となっており、これまでに4500ページ分が発売されました。毎年、前年のリリース分のイラストをまとめるかたちで発売されています。

『グランブルーファンタジー』はサウンドとミュージックにも非常に力を入れています。オリジナルサウンドトラックは現在第9弾までリリースしており、ピアノアレンジやコンシューマータイトル各種のサウンドトラックもあり、すべて含めると400曲以上の楽曲が生み出されています。さらにキャラクターソングCDも32作発売されており、これもゲーム単体のキャラクターソングの数としてはかなりのボリュームになっているのではないかなと思います。

TVアニメシリーズも複数回制作されました。シーズン1、2の他、ゲーム内で毎日連載している4コマ漫画のアニメ化も行われました。コミックとノベルは、アニメ同様にメインストーリーをなぞったものや、特定のキャラクターにフォーカスしたもの、独自のキャラクターがメインとなるものなど、幅広く展開されました。冊数でいうと、これまでにおよそ50冊の書籍が発売されています。

さらに、「グラブルフェス」というリアルイベントを2017年から毎年開催しています。こちらも非常に好評をいただいており、ゲームタイトル単体のイベントとしては日本最大級まで成長しました。こういったリアルイベントという存在は、ライブサービス型のゲームの盛り上げやユーザーのみなさんへの還元方法としても、非常に重要な存在となってきたと思っています。

なぜグラブルIPを用いた対戦格闘アクションを作ったのか

『GBVS』シリーズ制作の意図

続いてコンシューマー展開についてです。原作であり本流となるタイトルがライブサービスとして存在し続ける中で、派生タイトルが単なるファンアイテムにならないように、タイトル単体でも優れたクオリティーの作品とすることを目指して制作に臨みました。そうすることで、原作ファンの獲得はもちろん、コンシューマータイトルから原作へのユーザー流入などのシナジーを生み出し、グラブルIP全体としてのファン拡大を狙いました。

まずは、『グランブルーファンタジー ヴァーサス(以下、GBVS)』についてです。対戦格闘アクションとなっていますが、韓国のコミュニティーも活発なようで非常にありがたく思っています。「EVO Japan」などでも韓国のプレイヤーの方と何度か交流させていただけて、とてもうれしかったです。

『GBVS』はモバイルRPGである原作とは全く異なるゲームジャンルですが、どのようなコンセプトで制作されたかについてご紹介します。

1作目の『GBVS』は2020年に、2作目の『グランブルーファンタジーヴァーサス ライジング(以下、ライジング)』は2023年12月に発売されました。1作目がPlayStation®4、Steam、ライジングがPlayStation®5、PlayStation®4、Steamで発売となっています。

なぜ対戦格闘アクションゲームなのか……についてですが、サイゲームスはeスポーツの分野に貢献し、業界全体を盛り上げたいという意向があります。自社タイトルとしては『Shadowverse』を軸に展開していましたが、eスポーツの花形とも言える格闘ゲームも自社ブランドでリリースしていこうという計画がありました。新規参入となる分、既存IPを活用したほうが良いという判断が行われたことと、僕自身も格闘ゲーム開発に挑戦したいという思いもあったことから「『グランブルーファンタジー』でいこう」となり、モバイルと並行してディレクションを担当することになりました。

1作目となった『GBVS』のジャンルは「対戦アクションRPG」となっており、ストーリーモードにRPG要素を持たせるなどで、格闘ゲームユーザー自体の人口拡大を狙いました。2010年代後半は、モバイルアプリの台頭によって日本のコンシューマー市場に少し元気がなかった時期で、「家庭用ゲーム機を手放して久しい」「スマホゲームはよく遊ぶけど、家庭用ゲーム機を所有したことがない」というユーザーが多くなってきていたので、そういった若いモバイル世代への訴求も同時に行っています。

開発は、縁あって『GUILTY GEAR(ギルティギア)』シリーズなどを手掛けられているアークシステムワークスさんとの共同開発となりました。彼らのアートスタイルはグラブルIPと非常に相性が良く、さらに、元々グランブルーファンタジー自体のファンだったというスタッフも多くいらっしゃり、熱意も高い素晴らしいパートナーとなっていただきました。

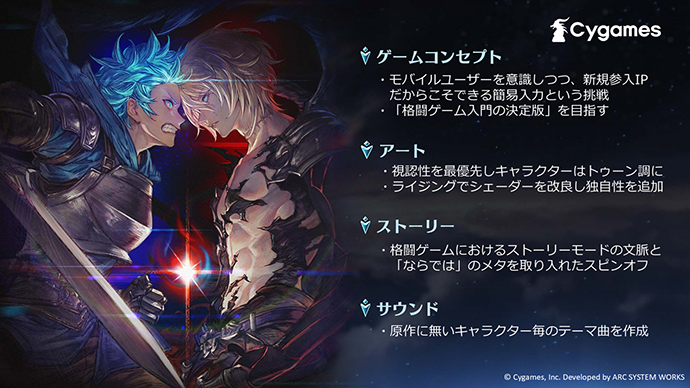

各要素のコンセプトはおおまかにこのようにし、モバイルRPGとの差別化及び独自の個性として作品の色を出すようにしました。

ゲーム全体としては、「格闘ゲーム入門の決定版」を目指して制作しました。格闘ゲームはハードルが高いと思われやすいジャンルですから、その心理的負担を下げ、触れてもらうことでジャンル全体を盛り上げていきたいという意図も込めています。先程お話した若いモバイル世代、ゲームパッド(コントローラー)を握ったことがないようなユーザーも強く意識したゲームデザインであるとともに、ワンボタン必殺などこれまでジャンル内ではある種タブー視されていたような要素にも、新規参入かつモバイルからの派生作だからこそチャレンジできた部分があったと思っています。

アートはゲーム中の視認性を最優先し、2Dアニメのトゥーン調で統一しました。2作目となる『ライジング』ではシェーダーを改良し、視認性を確保しつつも原作のイラストの雰囲気がでるようアップデートを行っています。一方、ステージ背景は原作の2Dイラストのタッチを3Dで完全再現しようとするなど、キャラクターと背景で異なるチャレンジを行っています。

ストーリーは、格闘ゲームにおけるストーリーモードの文脈やフォーマットを研究し、それに沿いつつ格闘ゲーム的なお約束や、グラブルIPとしてのメタなどを取り入れました。『グランブルーファンタジー』の主人公である「グランとジータが両方同時に存在する」という要素は、スピンオフタイトル、かつ格闘ゲームのフォーマットだからこそできた、面白いものになったのではと思っています。

サウンドは、これも格闘ゲームならではということで、原作にはないキャラクターごとのテーマ曲が書き下ろされています。音楽の力というのは影響力が強いもので、これによりグラブルIPの世界観自体が大きく広がった面もあったと感じています。

自社開発したアクションRPG『リリンク』も

誰でも楽しめるライトな触り心地

続いて『グランブルーファンタジー リリンク(以下、リリンク)』についてです。こちらは2024年2月にリリースされたアクションRPGです。PlayStation®5、PlayStation®4、Steamでリリースしており、発売後すぐにグローバルで100万本セールスを達成することができました。日本国外では韓国を含むアジア地域で、現在も順調に販売数を伸ばしています。ありがとうございます。

こちらはジャンルがアクションRPGとなっており、これには理由が2点あります。一つは、2010年代中盤以降、アクションRPGというジャンルがグローバルで大きな人気を博し、良い意味で定番化していたこと。二つ目が、原作ファンが「『グランブルーファンタジー』がコンシューマーで出るなら」という要望の中で、アクションRPG化を求める声が特に多かったことです。

本作はサイゲームス内製で、コンシューマー開発を主な目的として設立された大阪サイゲームスが主体となって開発が行われました。ファンタジーという題材がジャンルと親和性が高いということもあり、2016年頃から企画は動いていましたが、会社としてはコンシューマーの大型開発自体がほぼゼロからのスタートであったため、開発になかなか時間がかかりました。しかし、多くのスタッフの努力や各部署の支援もあり、ついに2024年にリリースにこぎつけることができました。時間をかけた分、ありがたいことにゲーム全体のクオリティーについては高い評価をいただけたと思っていまして、サイゲームスとしても貴重なノウハウを蓄積することができたのではと感じています。

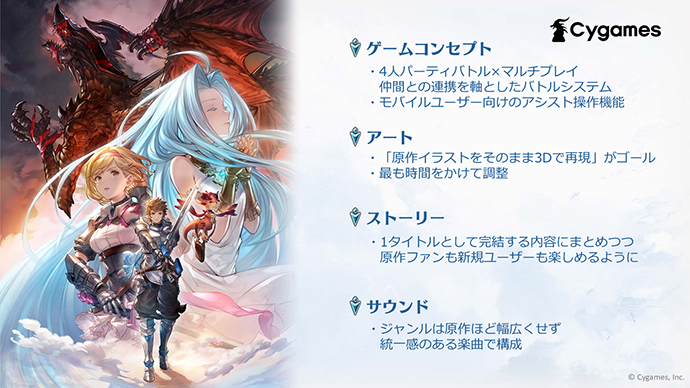

各要素のコンセプトは、おおまかにこのようになっています。

原作が4人パーティによるバトルとマルチプレイという特徴があったため、「仲間との連携」をテーマとしてバトルシステムが構築されました。アクションゲームでありながら、NPCとのパーティでもマルチプレイと同等の気持ち良い連係プレイが楽しめるのが『リリンク』の特徴です。バトルのアクションは比較的スピードの速い、いわゆるスタイリッシュアクション寄りでありながら、異なるキャラクターの組み合わせでパーティを組むことができ、さらにまったく手触りの違う20人以上のキャラクターを操作できるという点は最もユニークな要素になったと思っています。

また、『GBVS』同様にモバイルゲームユーザーを強く意識しており、アクションゲーム初心者でも難なくエンディングまで到達できるようなアシスト機能の充実にも力を入れています。

アートは「原作イラストをそのまま3Dで再現する」をゴールとし、長い時間を研究と検証に費やしました。背景のテクスチャーはすべて手描きになっており、2Dイラストの風合いを再現するため、ライティング(光の当て方)も独自の思想に基づいて細かく調整されました。また、キャラクター、背景共に原作のイラストレーターチームにもブラッシュアップに協力してもらい、質感の統一と品質の向上を図っています。

ストーリーは、『グランブルーファンタジー』を知らなくても楽しめるものを目指しました。原作のストーリーはライブサービス的にずっと続いているのでそちらと関連させる部分はありながらも、全くの新規ユーザーの方でも世界観が理解しやすいものとすることを重視しつつ、原作ユーザーの方も深く楽しめる部分を用意する……という贅沢な目標を掲げました。これも難しい挑戦となりましたが、発売後の反響を見ると良い落としどころにできたのではないかと思っています。

サウンドは、原作ほどジャンルの幅を広げず、逆に統一感を出すことで作品の個性とすることを狙いました。90年代のRPGを思わせる、口ずさみたくなるようなメロディアスな楽曲を豪華な演奏も交えて収録しています。

異なるジャンルの作品をリリースして得た

グローバルでのIP展開のヒント

異なるジャンルで3タイトルをリリースして、何が起こったのかという、簡単ではありますがまとめとなります。

一つのIPがモバイルからコンシューマーへ発展する例は、業界的には稀なケースかもしれません。ですが、各ゲームタイトルやメディア展開でそれぞれのファンを獲得し、コンシューマータイトルからモバイルへの流入などのシナジーを生ませ、IP自体のファン拡大を狙うという施策は、現状でいうと一定の成果を見ることができたと思っています。

面白いのは、やはりゲームジャンルに地域ごとの特性が出るものでして、モバイルは日本、格闘ゲームである『GBVS』シリーズは欧米、アクションRPGの『リリンク』はアジアや北米で人気となっており、例えば北米であれば「『GBVS』からグラブルIPを知った」という方が非常に多くいらっしゃいました。北米コミュニティー自体は『GBVS』発売前からある程度の規模で存在していましたが、『GBVS』発売後の「Anime Expo」で約800名に直接ヒアリングした際には「『GBVS』でグラブルIPを知った」という方が7~8割を占めていて驚きました。

同じグラブルIPでも、ゲームジャンルが異なることで各地域により深くアプローチできるというのは、各タイトルをリリースしてあらためて強く認識できた部分です。今後は各タイトルで形成したファン層の維持・拡大を、地域特性に適したかたちで継続的に⾏っていくことが重要と考えています。そういったことを継続的に行うことで、自然に各コンテンツのシナジーが新たに発生したり、より強固になったりし、グラブルIPの拡大に繋げていけたらと思っています。

今回、この講演で『グランブルーファンタジー』というものに興味を持った、という方がいらっしゃったら、『リリンク』や『GBVS』、あるいはアニメでも、どれか一つだけ触れていただいただけでもグラブルIPの魅⼒を感じていただけると思っていますので、これを機に注目していただけましたらうれしいです。

最後になりますが、サイゲームスは「最高のコンテンツを作る会社」として様々なチャレンジを行っています。一口にグラブルIPといっても、今回ご紹介させていただいたとおり複数のゲームジャンルで展開するなど非常に力を入れていますし、それに関わる僕自身も、それぞれが各ジャンルで最高のゲームとなるよう力を注いでいます。

2014年のサービス開始当初から、日本国外はアジア、特に韓国のみなさんにも遊んでいただいていましたし、コンシューマー展開をしてからは、さらに多くの方に楽しんでいただけているようで非常にうれしく思っています。ありがとうございます。

今後も引き続き、韓国のみなさんにも最⾼のコンテンツをお届けしていけるよう頑張りますので、グラブルIPとサイゲームスにぜひ期待していただけたらと思います。

本⽇はこれで以上となります。ご清聴ありがとうございました!

オフショット

以上、「G-CON 2024」における福原の講演の模様をお届けしました。

今後のグラブルIPの展開にご期待ください!

★あわせて読みたいグラブルIPにまつわる記事